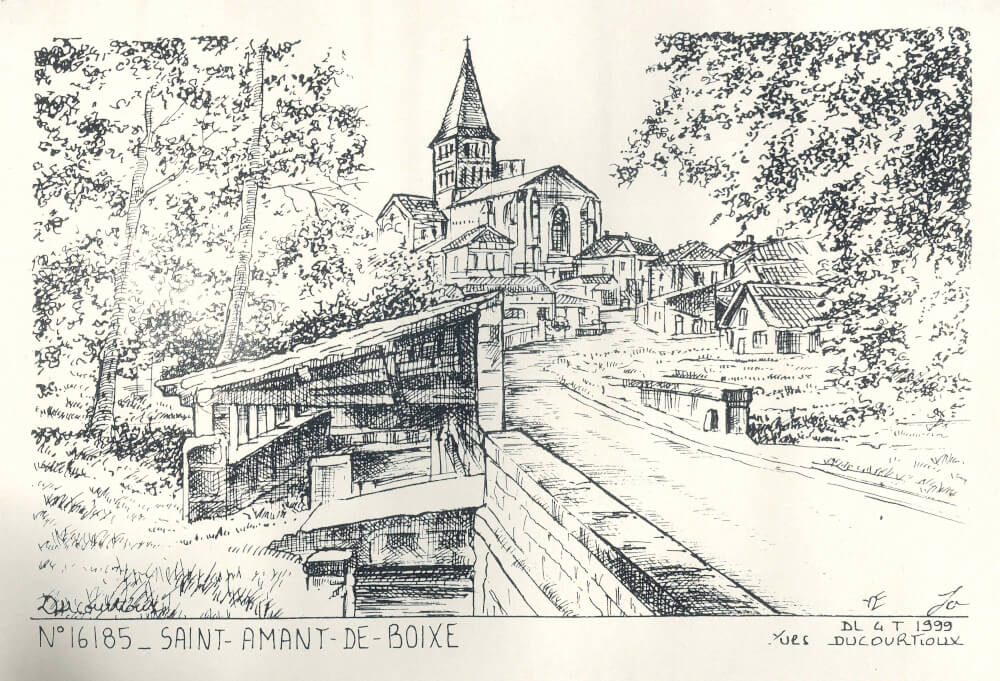

Une ancienne abbaye bénédictine millénaire

Histoire de l’abbaye

L’ermite Amant

VIe s.

Saint Amant serait né à Bordeaux. Alors qu’il naviguait à l’embouchure de la Gironde, une tempête le fait échouer à l’embouchure de la Charente. Attiré par saint Cybard, il arrive en Angoumois. Puis se retire dans la forêt de la Boixe, où il chasse le diable et réalise des miracles. Il décède le 1er mars, vers l’an 600. L’abbaye aurait été fondée en sa mémoire.

Origines

VIIe-Xe s.

Les derniers travaux universitaires et archéologiques ont permis de réécrire de nouvelles origines de l’abbaye. Dès le VIIe siècle, un cimetière existait autour d’une église, dédiée à saint Pierre, sur le site actuel. Des sarcophages mérovingiens, encore en place, y ont été retrouvés.

Création de la communauté

Xe s.

Il faut attendre le Xe siècle pour qu’une communauté de moines soit fondée par Arnaud Manzer, comte d’Angoulême. En 988, à la mort de ce dernier, l’abbaye est mise sous l’autorité de l’évêque d’Angoulême.

Construction

début XIe s.

Vers 1025, Guillaume IV Taillefer, fils d’Arnaud Manzer, accomplit la volonté de son père : une église est construite ainsi que les bâtiments qui l’entourent. Lui-même et son entourage font d’importants dons à l’abbaye pour son développement.

Reconstruction romane, phase 1

1100-1125

Face à la renommée grandissante de l’abbaye, l’abbé Guillaume décide de reconstruire la partie orientale de l’église abbatiale, qui se compose des absides, du chœur, du transept et de la dernière partie de la nef. Le 1er octobre 1125, on y transfère les reliques de saint Amant.

Reconstruction romane, phase 2

1125-1170

Quelques temps après, la nef, réservée à la paroisse, est reconstruite sur les fondations de l’ancien édifice. L’architecture et la sculpture sont beaucoup plus sobres que dans la première phase des travaux. La consécration du nouvel édifice a lieu en présence de nombreux dignitaires le 15 novembre 1170.

Projet de reconstruction gothique

1330-1340

Au XIIIe siècle, l’abbaye est dévastée par un gigantesque incendie. Le cloître et le chœur de l’église sont reconstruits et voûtés d’ogives. L’abbaye reste prospère jusqu’au XIVe siècle. Mais les troubles de la guerre de Cent Ans et l’épidémie de peste de 1348-1349 vont fortement contrarier cet élan.

Reconstructions entre deux troubles

XVe-XVIe s.

Face à la renommée grandissante de l’abbaye, l’abbé Guillaume décide de reconstruire la partie orientale de l’église abbatiale, qui se compose des absides, du chœur, du transept et de la dernière partie de la nef. Le 1er octobre 1125, on y transfère les reliques de saint Amant.

Une abbaye sur le déclin

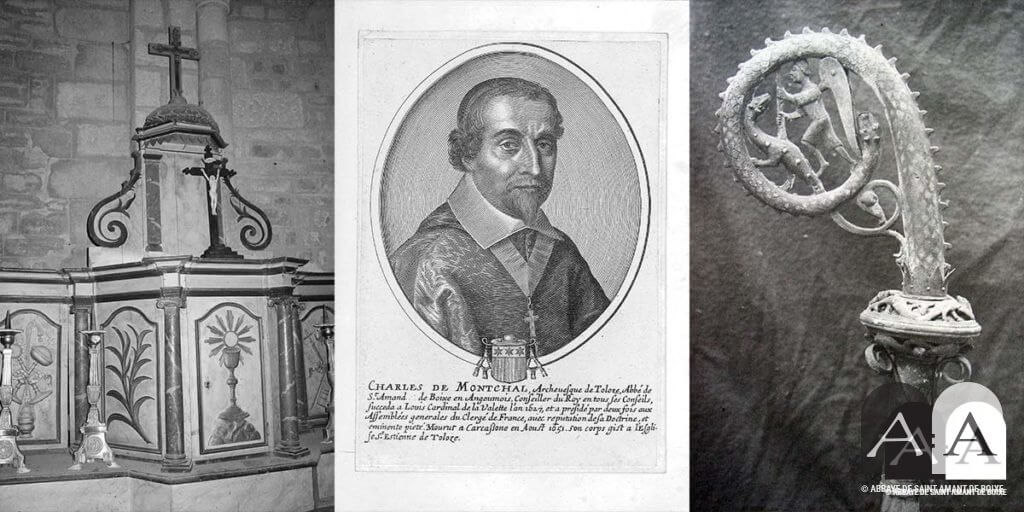

XVIIe-XVIIIe s.

L’abbaye ne compte déjà plus que sept moines et, en 1774, deux. Cette même année un édit royal supprime la mense conventuelle et l’affecte au Séminaire d’Angoulême. Mais la Révolution Française empêchera la réalisation de ce projet. En 1791, les bâtiments abbatiaux sont vendus comme biens nationaux, et l’église devient paroissiale.

Classée Monument historique

1840-1898

Tout au long du XIXe siècle, la commune cherche des subventions pour pallier à la ruine de l’église. En 1840 celle-ci est classée Monument Historique. Mais il faut attendre les années 1880-1897 pour que d’ambitieux travaux de restauration, à la mesure du mal, soient enfin réalisés.

Une ambitieuse mise en valeur

1973- à nos jours

En 1935 le cloître et les bâtiments abbatiaux sont classés monuments historiques. Rachetés en 1973 par la commune, ils seront restaurés à partir de 1985. En 2008 l’abbaye accueille en ses murs une espace muséographique dédié à l’architecture romane. De nos jours, l’histoire continue avec les travaux de restauration du chevet et du transept, lancés en 2017, sous la direction de Philippe Villeneuve, architecte en chef en charge de la restauration de Notre-Dame de Paris.

Pour connaître davantage cette histoire

Vie

de Saint Amant

Dédicace de l’abbaye de Saint Amant de Boixe

Liste des abbés de Saint Amant de Boixe

Cédule de Frère Gabriel Bonichon

Fouilles archéologiques

De 2001 à 2005, le site de l’abbaye a été le cadre de plusieurs chantiers archéologiques. Les années 2006-2007 ont vu la poursuite de l’étude post-fouilles afin d’inventorier, de remonter et de conditionner le matériel en vue de son stockage, mais aussi recoller et dessiner les nombreuses céramiques mises au jour lors des campagnes précédentes. Au total plus de 500 dessins ont été réalisés. Actuellement, le rapport de fouilles est en cours de rédaction (avec beaucoup de retard).

En 2017, les recherches se sont poursuivies avec un diagnostic archéologique réalisé par l’Institut National de la Recherche Archéologique Préventive (INRAP), à la demande du Service Régional de l’Archéologie de Nouvelle Aquitaine, en préalable aux travaux de restauration de la partie orientale de l’église abbatiale. Lors des travaux un suivi archéologique est mené par Amélie Vanexem, de l’Agence Hadès.

Les campagnes de fouilles

Campagne

de fouilles 2001

Campagne

de fouilles 2002

Campagne

de fouilles 2003

Campagne

de fouilles 2004

Campagne

de fouilles 2005

Céramiques médiévales découvertes

Céramiques modernes découvertes

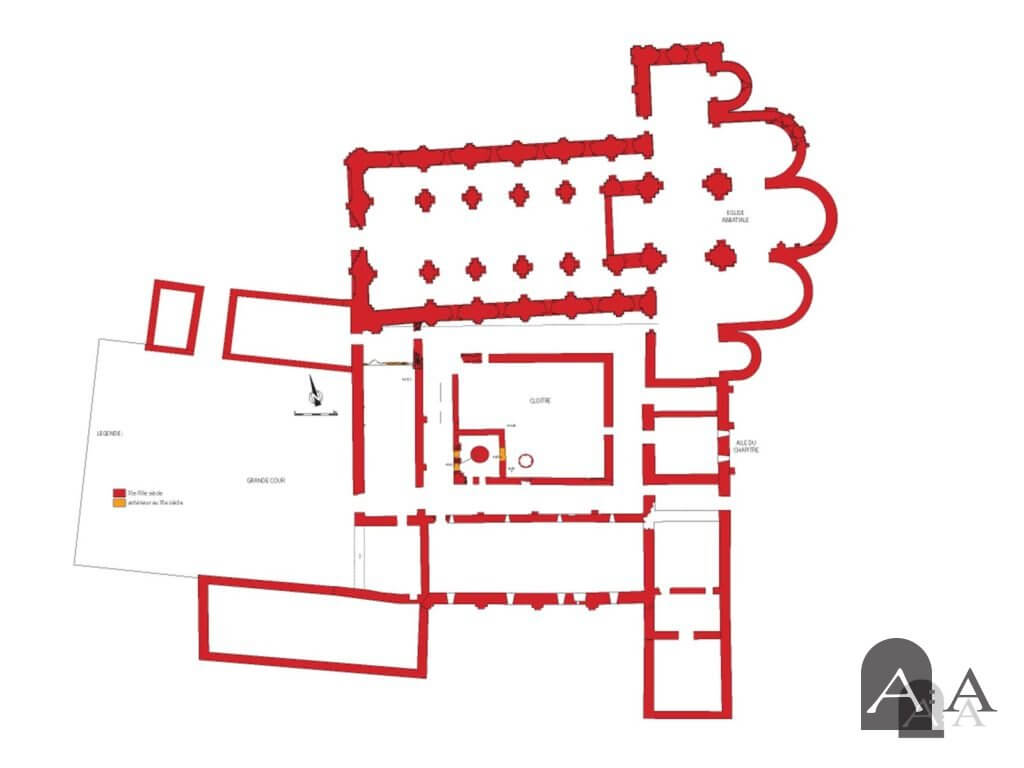

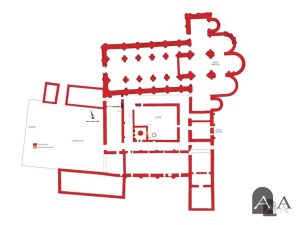

Plan

des fouilles